Une équipe de galvachers de Corcelles (Anost) mise en scène par le photographe dans les années 1925-30 (lieu non déterminé).

Philippe Berte-Langereau, grand connaisseur des attelages bovins du Morvan, auteur de nombreux ouvrages sur le sujet, après nous avoir fait connaître des films inédits des derniers attelages du Morvan, nous fait l’honneur de nous communiquer un texte sur les galvachers, ces Morvandiaux voituriers aux boeufs qui exportaient leur travail en dehors de leur région natale.

Nous le remercions une nouvelle fois pour son soutien et sa collaboration précieuse dans l’intérêt de tous.

____________________________________

LES GALVACHERS

- QUI ETAIENT LES GALVACHERS ?

Le terme de « galvacher », passé au folklore du Morvan par le biais du « Chant des Galvachers » qui est un hymne du Morvan, désigne des charretiers de bœufs qui partaient avec leurs bêtes et leur matériel débarder les grumes, transporter des pierres ou des étais de mine etc… dans des régions éloignées de la leur de parfois 2 à 300 kilomètres, voire davantage. On les a souvent désignés également sous le terme de « voituriers », terme qui figure dans les actes ou les documents officiels que l’on peut retrouver en archives.

Cette migration était saisonnière (du printemps à l’entrée de l’hiver), temporaire (plusieurs années avec retour au pays) ou définitive avec l’installation dans une nouvelle région où la famille morvandelle faisait souche.

A quelle époque ont pu commencer ces mouvements migratoires ? Au stade des recherches actuelles, rien ne peut permettre de donner des informations précises. Le plus ancien document que j’ai pu consulter pour l’instant date du 24 mai 1764 qui mentionne une mésaventure survenue à Dixmont en forêt d’Othe (Yonne) à Jean Trinquet et Lazare Rouleau, « voituriers boeutiers » de Montignon (Arleuf). Mais il est évidemment probable que les mouvements de charrois se pratiquaient depuis longtemps déjà.

Quoi qu’il en soit, ce phénomène a concerné l’ensemble du massif morvandiau, de l’Avallonnais où il persista jusqu’après la guerre de 1914 jusqu’au sud du Morvan, à Saint-Prix notamment, au pied du Mont Beuvray et du Haut-Folin.

Ce furent des centaines d’hommes, patrons et commis, parfois accompagnés de leurs épouses et de leurs enfants, qui partirent pour les forêts de l’Allier (Tronçais), de l’Yonne, du Cher, de la Nièvre et, plus loin, de l’Aube (Othe et Orient), de la Marne, de la Haute-Marne, des Vosges, de la Côte-d’Or et plus loin encore, jusqu’en Normandie. Les déplacements se faisaient ordinairement à pied sur une distance moyenne de 25 kilomètres par jour mais, avec l’apparition du chemin de fer, on transporta souvent aussi le matériel et les bœufs en wagon selon les endroits où l’on se rendait.

Ces travailleurs venaient d’Avallon (les Granges, Chassigny, Cousin-le-Pont, Magny), des cantons de Lormes, de Corbigny (Cervon, Gâcogne, Mhère), de Montsauche, de Château-Chinon, de Lucenay-l’Evêque, de Quarré-les-Tombes, etc…et les derniers à partir furent ceux d’Athez et de Corcelles (Anost) qui persistèrent jusque dans les année 1930 pour capituler devant la concurrence des camions et engins de débardage.

A Argenvières dans le Cher, le halage d’un tronc de peuplier dans une zone humide des bords de Loire. (1928)

Et tous ces déplacements, ces bouleversements familiaux, toute cette vie rythmée suivant les mois, que rapportaient-ils ?

Si l’on en juge par les enfants et les petits-enfants de ces familles, on a gagné de l’argent ; en tout cas, infiniment plus qu’en demeurant au village. Aujourd’hui, les photos, les témoignages, les maisons, les propriétés sont là pour l’attester. Certes, on n’a pas fait fortune mais on a pu se permettre des dépenses et la réalisation de projets qui n’auraient jamais été possibles sans cet apport d’argent.

-

CE QU’EN ONT DIT LES AUTEURS DE L’EPOQUE.

Curieusement, ce phénomène migratoire a été assez peu évoqué par les auteurs et notamment ceux du 19ème siècle qui l’ont pourtant côtoyé. Quelques textes, cependant, nous donnent des détails et des chiffres qui permettent de corroborer les collectages qui ont été menés auprès des enfants ou petits-enfants de ces galvachers.

En 1853, Dupin écrit dans son livre « Le Morvan » :

« Les galvachers, c’est ainsi qu’on appelait les bouviers du Morvan qui s’en allaient au loin faire des charrois dans les forêts mieux exploitées que les leurs. Il y a presque trente ans, on voyait encore passer, avec une curiosité impressionnante, ces lourds chariots traînés par de grands bœufs blancs aux cornes longues et écartées. Ils emmenaient le foin nécessaire à la subsistance des animaux et pour eux le salou (saloir) abondamment pourvu.

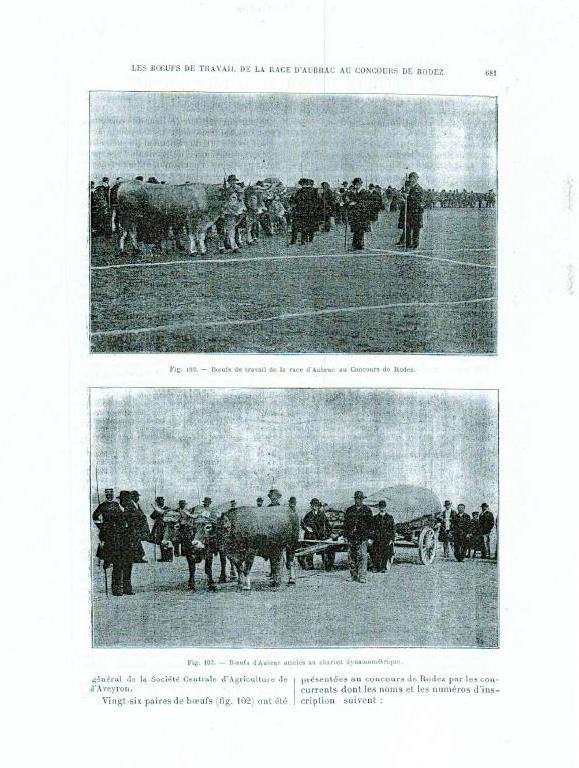

Au début du 19ème siècle, toutes nos communes comptaient encore de nombreuses paires de bœufs pour galvacher : Montsauche, 35 paires ; Moux, 54 ; Alligny, 19 ; Saint-Brisson, 104 paires. Les derniers survivants venaient de Cussy et d’Anost. Ils se dirigeaient vers la Bourgogne en répétant, à la cadence de l’attelage, des complaintes où se croisaient toutes les sensations de leur vie. »

En 1909, Levainville écrit dans son ouvrage « Le Morvan » :

« La Picardie ou Bas-Pays, pour l’habitant du haut-Pays, commence là où finit le Morvan : Auxerre, Troyes, Laon, Melun, les environs de Paris, comme la Picardie elle-même, sont la Picardie. Ce mot Picardie usité dans tout le pays est une des conséquences de la visite annuelle des marchands de Paris qui viennent en Morvan acheter de gros bœufs charretiers à destination du pays des betteraves et qui profitent de la louée du 1er mars pour y retenir quelques domestiques.

La profession de boeutier est le dernier souvenir de la profession de galvacher autrefois si répandue et qui ne subsiste plus qu’au pays d’Anost.

Les pièces d’archives du commencement du 19ème siècle montrent qu’il existait dans l’arrondissement de Château-Chinon environ 90 individus qui allaient annuellement travailler hors du département avec une voiture et des bœufs. 80 d’entre eux entreprenaient des transports, notamment de bois de chauffage, pour l’approvisionnement de Paris. Ils s’absentaient 6,7,8 mois de l’année du printemps à l’automne. Ils se dirigeaient sur les ports de bois et le plus souvent à Dormans, Mussy et Crissée (Marne), Montereau, Brisson, Saint-Fargeau, Saint-Sauveur (Yonne), Saint-Germain-des-Bois, Dijon (Côte-d’Or), Autun (Saône-et-Loire), Bourbon-l’Archambault (Allier), Châtillon/Loire (Loiret). Chacun d’eux pouvait rapporter dans une campagne environ 400 francs, tous frais payés . […]

Actuellement, le développement des voies ferrées a considérablement diminué et modifié le métier de galvacher. Cependant, ils existent encore à Anost et Gien/Cure. Ils partent tous les ans en mars et reviennent en novembre. Généralement, ce sont les employés d’un propriétaire de bétail qui fait cette exploitation en grand : un seul possède plus de 50 paires de bœufs. Les attelages sont envoyés au loin, dans un pays où l’élevage n’est guère prospère, jusque sur le Plateau de Langres ou en Lorraine. Ils entreprenaient les transports et les travaux des champs. Une paire de bœufs s’y loue 12 ou 15 francs par jour. Très habiles, très économes, les conducteurs, quand ils doivent rester sur place, louent un pré et y installent leurs bêtes à la rentrée du travail. Très solides, ils vivent rudement. Ils ne se payent une ribote qu’au retour. La commune de Vandenesse a la spécialité de ces agapes. Autant que possible, les bœufs sont vendus dans le voyage et d’autant plus cher qu’ils sont dans un pays où ils font défaut. Ceux qui reviennent au pays sont liquidés en décembre à la foire d’Anost où les emboucheurs viennent les chercher pour les engraisser dans le Bazois. Le bénéfice net d’un attelage de galvacher peut atteindre des prix élevés : plus de 800 francs.

Pour la région de Quarré-les-Tombes, voici ce que disait l’abbé Henry en 1874 :

« On compte quatre classes d’émigrants : les galvachers, les manouvriers, les jeunes gens et les nourrices. Les premiers, appelés aussi charretiers, exercent cette profession depuis plusieurs siècles. Ils vont dans les départements voisins, dans un rayon de trente à quarante lieues, comme aux environs de Nevers, d’Auxerre, de Joigny, de Montereau, de Reims, des Riceys. Ils s’occupent uniquement de l’exportation des bois dans les ventes. Ils passent pour maraudeurs, laissant aller pendant la nuit leurs bœufs dans les prairies prohibées et enlevant pour eux-mêmes des pommes de terre, des fruits. La commune de Saint-Brisson comptaient, en 1835, cent sept paires de bœufs occupées à ces travaux. Celle de Dun-les-Places en voit partir, chaque année, plus de cinquante et celle de Quarré, une dizaine seulement. On évalue celles qui sortent de Saint-Agnan et Marigny à vingt pour chaque commune. Cette spéculation a beaucoup perdu dans l’esprit du pays et ne tardera pas à être abandonnée parce que les routes qui sillonnent aujourd’hui les forêts permettent aux chevaux de faire un service que jusqu’alors les bœufs, par leur patience, pouvaient seuls exécuter. Le hameau de l’Huis Laurent, distant de la chapelle de Saint-Eptade et sur la commune de Dun-les-Places, envoyait encore en 1850 jusqu’à dix paires de bœufs pour ces charrois. Le service des chevaux les a tous congédiés.

En 1897, Gaston Gauthier écrivait pour la région de Decize où se rendaient les charretiers morvandiaux :

« On les voit, l’aiguillon sur l’épaule et la pipe à la bouche, suivre lentement leurs lourds chariots attelés de bœufs amaigris par la fatigue. De temps en temps, les bouviers piquent leurs animaux en les appelant par leur nom (car chacun à le sien : Chavan, Corbin, Frisé, Rassignot) et leur geste est souvent accompagné d’un juron retentissant « tounarre me breûle ! » qui fait hâter le pas de l’attelage.

Quelquefois, ils tirent avec précaution de leur poche la dernière lettre du pays qui leur donne des nouvelles de la famille et du bestiau. Après une lecture laborieuse, ils portent à leurs lèvres la feuille de papier avant de la remettre dans l’enveloppe.

Quand ces hommes laborieux arrivent dans le Decizois, ils cherchent dans le voisinage de la coupe dont ils doivent transporter les produits, une maison hospitalière où l’on consent, moyennant une faible redevance, à les coucher sur la paille et à leur préparer la soupe soir et matin. Ils louent également à proximité un pré (ils appellent cela « louer lâs harbes ») où les animaux paîtront et se reposeront pendant la nuit. Celle-ci est courte d’ailleurs, car les bouviers rentrent souvent fort tard et partent de grand matin.

En effet, levés dès l’aube, ils mangent hâtivement la soupe, mettent du pain dans leur sac ou dans leur poche et vont au pré chercher les bœufs pour les courber sous le joug. Alors, les chariots rangés la veille sur les banquettes des routes, partent en tous sens : les uns, chargés, sont dirigés vers Decize, tandis que les autres, vides, prennent le chemin des bois. Le travail achevé, les animaux mangent et soufflent un peu pendant que les conducteurs prennent sur le chariot même ou à son ombre leur frugal repas de midi : pain et fromage arrosés d’eau, rarement d’un verre de vin.

Bois d’équarrissage, charbonnette, moulée, charbons, perches et étais de mine sont voiturés ainsi par les bouviers morvandeaux dont les chariots se croisent sans cesse sur les routes et les chemins qui relient Decize aux coupes exploitées à plusieurs lieues à la ronde. »

Enfin, Jean Simon, instituteur et maire de Lavaut-de-Frétoy, écrivait en 1883 dans ses « Statistiques de Lavaut-de-Frétoy » :

« Bien peu y font fortune ; beaucoup même y ont mangé leur petite aisance et auraient mieux fait de rester cultiver leurs terres. Mais une fois endurcis à ce métier, les charretiers n’ont plus de goût à la culture. Il n’est pas difficile d’être galvacher, il suffit d’acheter deux ou trois paires de bœufs à crédit, de faire construire un ou deux chariots et d’aller entreprendre de l’ouvrage. A la Saint-Martin, on revend les bœufs avec deux ou trois cents francs de perte par paire ; il faut aussi payer pâture, foin, charron, maréchal, boulanger et si le charretier a quelques centaines de francs de bénéfice, il s’estime très heureux. »

3) POURQUOI SONT-ILS PARTIS ?

Cette migration semble ancienne mais il n’est actuellement pas possible d’en situer l’origine avec certitude. Néanmoins, quelques documents écrits peuvent livrer, ici et là, des pistes qui permettent d’avancer. Ainsi ai-je pu retrouver aux archives départementales d’Auxerre (supplément 1erB) un document datant du 24 mai 1764 qui mentionne une mésaventure survenue à Dixmont en forêt d’Othe dans l’Yonne, à Jean Trinquet et Lazare Rouleau, « voituriers boeutiers » de Montignon (Arleuf). Mais il est évidemment certain que les mouvements de charrois se pratiquaient depuis longtemps déjà. Ainsi, M. et Mme Fournier ont-ils effectué des recherches généalogiques sur leur famille originaire des Fourniers, des Guichards et de Bousson-le-Haut (Quarré-les-Tombes). Simon Fournier (1777-1846) est cité comme « voiturier à Bousson-le-Haut. Son fils François, né en 1823, quitte le Morvan pour les Riceys-Bas (Aube) et son petit-fils, né en 1858, est également voiturier au Riceys.

Etienne Bon, né en 1800 à Saint-Brisson, quitte ce village en 1847 pour Vauciennes dans la Marne.

Jean Barat, dit « L’Homme de Fer », de Saint-Brisson meurt en 1856 après avoir longtemps entrepris des transports de bois sur Epernay (Marne). Jean Malcoiffe, né le 30 janvier 1842 à Bussières (Ouroux-en-Morvan) s’installe à Dizy près d’Epernay dans la deuxième moitié du 19ème siècle. Léonard Jeanguyot, né le 10 mars 1812 à Mhère, quitte, semble-t-il, le Morvan la première fois en 1853 pour décéder dans la Marne à Saint-Martin-d’Ablois en 1860, alors en activité de charroi.

Si ces hommes, dans une première étape et ces familles, ensuite, pour quelques-uns, ont quitté le Morvan, c’est que, d’une part, la population y devenait trop nombreuse pour nourrir des familles conséquentes et que, d’autre part, certains ont éprouvé le besoin de tenter l’aventure pour une vie meilleure et qu’enfin, on a voulu améliorer l’ordinaire, agrandir un patrimoine foncier, faire ou refaire une maison et des bâtiments.

Les préoccupations ont été identiques pour les nourrices. Mais alors que les femmes étaient liées au pays par leur enfant, les jeunes commis charretiers ou un entrepreneur célibataire n’ont pas hésité à tout quitter pour s’installer ailleurs et y faire souche.

D’autres, ayant laissé leur famille dans le Morvan ont adopté la migration temporaire sur plusieurs années de façon à atteindre un but qu’ils s’étaient fixé : l’achat de terres, la construction d’une maison. En effet, au 19ème siècle, les paysans qui avaient dépendu pendant des siècles d’un seigneur pas toujours accommodant, aspirent à la propriété et à l’indépendance. Ceci est très vrai pour le Morvandiau qui règne sur deux ou trois hectares en disant : « I en seus libre et indépendant ».

Or, on sait bien que ce n’est pas en demeurant au hameau où la main-d’oeuvre est déjà pléthorique qu’on va « gagner des sous ». Il faut donc plier bagages ; mais ce n’est pas donné à tout le monde et tous les Morvandiaux n’ont pas eu cet esprit d’aventure.

Ce sont les plus hardis qui lèvent l’ancre, attirés par des gains beaucoup plus élevés ailleurs que dans le Morvan, comme l’expliquait M. Gautrain de Bussy (Anost).

Et puis, en ce milieu du 19ème siècle, il y a la « révolution industrielle » et ce n’est pas rien ! Les mines de charbon sont de véritables fourmilières dans lesquelles s’engouffrent des millions de « bois de mines » ou étais chargés de consolider les dizaines de kilomètres da galeries souterraines ; la ville de Paris, sous l’impulsion du baron Hausmann, préfet de 1853 à 1870, devient un gigantesque chantier qui remodèle toute la ville qui n’avait guère évolué depuis le Moyen Age avec son labyrinthe de ruelles étroites. La banlieue, elle, commence à bourgeonner et à dépasser les « fortifs » ; les chemins de fer lancent leurs lignes comme des toiles d’araignées à partir des immenses gares parisiennes ; les travaux des canaux s’achèvent progressivement, commencés au 18ème siècle, sous Henri IV même.

Ainsi, ce sont des millions de m3 de pierre qu’il faut, de charpentes, d’étais, de chevrons, de traverses ou « bois carrés ». La moitié nord de la France et notamment l’est, est un immense chantier dont les forêts (Reims, Orient, Othe, Châtillonnais etc…) font les frais. Il faut des ouvriers pour exploiter ces bois, ces mines, ces carrières ; il en faut pour les transports. Et il s’avère que les Morvandiaux sont là qui proposent leurs services : des hommes vaillants, déterminés, habitués à la dure, sachant diriger des bêtes dressées au doigt et à l’oeil, peu exigeants, habitués à des salaires bas ou inexistants et venus là pour travailler à des taux un peu plus élevés que dans leurs montagnes.

Les entrepreneurs de coupes, les marchands de bois, les exploitants de carrières ne s’y sont pas trompés et ont trouvé là des ouvriers compétents et fiables, peu regardants à la tâche, encouragés qu’ils étaient par des gains qu’ils n’auraient jamais espérés dans leurs villages.

Les « galvachers ou voituriers » venus du Morvan ont donc contribué à cette gigantesque entreprise que fut la « révolution industrielle ». Loin d’être d’archaïques bouviers comme certains les ont montrés notamment par le biais de la photo, ils ont su au contraire, s’adapter avec un matériel simple mais efficace et robuste, des animaux lents mais fiables et l’inébranlable volonté de vivre mieux par leur travail.

Une équipe de trois hommes de Corcelles (Anost) en 1928.

-

OU SONT-ILS PARTIS ?

Ces travailleurs sont allés charrier dans des régions bien éloignées de la leur sur des coupes et des chantiers importants qui les ont occupés souvent plusieurs années au même endroit. Ainsi, des contacts se sont noués et une confiance réciproque s’est instaurée entre les bouviers et des marchands de bois ; ceux-ci, bien souvent, retenaient la même équipe d’une année sur l’autre. On savait ce qu’on aurait à faire et l’on prenait ses dispositions en conséquence. On a parfois décrit ces hommes comme des errants, bivouaquant le long des routes, un brin chapardeurs au gré des chemins et mal vus par la population locale qui les regardait de travers. Les témoignages sont cependant tout autre ; cette activité de charroi était très bien organisée et n’avait rien d’une aventure improvisée.

Claude Mariller de Bussy (Anost) de 1921 à 1929, s’est rendu tous les ans à La Machine (Nièvre) pour le compte du même entrepreneur de coupes. Il partait avec son frère, un commis et douze bœufs.

Jean-Marie Tazare de Corcelles (Anost), de 1928 à 1936, a toujours travaillé à Voulaines-les-Templiers (Côte-d’Or) pour le même marchand de bois, M. Onillon.

Louis Duvernoy, né en 1912 à Villechaise (Glux), a travaillé à La Ferté-Loupière dans l’Yonne vers 1940 pour une campagne de débardage. Le marchand de bois s’est occupé du transport des deux bœufs aller et retour par camion.

A Bussières (Ouroux), la famille Guyollot a fait plusieurs campagnes pour le transport de la pierre meulière à Dormans, dans la Marne ; on faisait la navette avec chars et bœufs de la carrière jusqu’au port sur la Marne.

A Varin (Anost), Jean Chapelon (1855-1942) est parti avec son frère dans les années 1890 travailler à Saint-Claude (Jura) avec leurs deux bœufs pour charrier du bois. Au retour, ils prenaient des chantiers de grumes et de chaux sur plusieurs étapes. Avec l’argent gagné, entre autre, il fit recouvrir l’ancienne maison de chaume de Varin en ardoises. Il épousa le 22 décembre 1897 Jeanne Digoy dont il eut Marie et René et fit ensuite la culture.

On se connaissait et des liens se tissaient ; ainsi la famille de M. Onillon est-elle venue se réfugier à Corcelles chez les Tazare au début de la deuxième guerre.

Une fois installé sur place, on a fait venir d’autres gens du village dans un même secteur. Ces procédés se retrouvent chez les nourrices qui, par une sorte de solidarité entre gens pauvres, une fois en place et après avoir gagné la confiance de leurs patrons, pouvaient leur conseiller telle ou telle jeune mère de leur famille ou du voisinage comme nounou.

Les endroits où sont allés travailler les galvachers morvandiaux sont variés et plus ou moins éloignés du pays. On en a une première approche avec les lieux sités dans le Chant des Galvachers et qui sont finalement assez proches du Morvan, dans le Cher, l’Yonne et la Nièvre. Ainsi, l’arrière-grand-père de Mme Bernard, Mathieu Mariller de Planchot (Planchez) qui, vers 1882, est parti pendant plusieurs années à Saint-Fargeau (Yonne) où un hobereau employait des charretiers morvandiaux dans sa propriété.

Par contre, certains sont allés beaucoup plus loin : dans le nord de la Côte-d’Or et le Châtillonnais, dans l’Aube, la Marne, la Haute-Marne, le département des Vosges, le Jura, en Normandie même, à Thury-Arcourt (Calvados), dans le Nord, l’Aisne, la Lorraine, les Ardennes. Ce furent des distances de 2 à 400 kilomètres souvent ce qui était une expédition pour atteindre les coupes au pas des bœufs. En effet, les témoignages concordent fidèlement : on comptait 25 kilomètres par jour. Ainsi, les plus longs voyages duraient-ils 10 à 12 jours. Il fallait donc prévoir le foin pour les animaux car le départ au début du printemps ne permettait pas de les laisser paître dans un pré de louage pour la nuit, l’herbe n’ayant pas encore suffisamment poussé. Il fallait aussi emporter les provisions pour les hommes ainsi que les malles contenant les hardes pour plus de six mois d’absence. Tout ceci demandait une préparation et une organisation efficaces. Avec la fin du 19ème et le début du 20ème siècles, certains utilisèrent le chemin de fer en fonction de l’endroit d’où ils partaient et où ils allaient ; mais beaucoup restèrent fidèles à la route par économie, sans doute, mais aussi parce que le matériel aurait été trop encombrant dans des wagons.

Par contre, certains avaient déjà entrepris une campagne dans une région et y retournaient l’année suivante ; ainsi, ils laissaient le matériel sur place, à l’abri dans une grange pour le retrouver à leur retour. Ils chargeaient alors volontiers la bande de bœufs dans un wagon pour repartir au printemps suivant.

Parmi ces destinations, deux pôles se distinguent nettement :

- Les forêts d’Orient et d’Othe dans l’Aube et le nord de l’Yonne (Brévonnes, Lusigny/Barse, les Riceys, La Loge-Pomblin etc…)

- La vallée de la Marne (Dormans, Vauciennes, Le Chêne-La Reine, Epernay, Dizy, Saint-Martin-d’Ablois, Mareuil-en-Brise, etc…)

Economiquement, cela s’explique : les forêts d’Othe et d’Orient sont parmi les plus importantes du sud-est de Paris. Les scieries fixes ou volantes battaient leur plein avec notamment des parquetteries comme « La Société Champenoise » dont M. Revelin originaire de Luzy, était directeur. C’est lui qui fit monter de nombreux Morvandiaux, souvent jeunes et célibataires, pour y travailler au débardage vers 1920-25.

Dans la Marne, les activités sont variées : bois, pierre, etc… La Vallée de la Marne est alors en plein essor et Epernay devient une ville très active : le canal, la Marne navigable, les ateliers ferroviaires, le champagne qui coule à flot dans la bourgeoisie du Second Empire. C’est un bassin propice à l’emploi et de nombreux Morvandiaux s’y retrouvent définitivement ou saisonnièrement.

-

LES VOYAGES.

Quitter le Morvan avant et pendant le 19ème siècle pour une population ancrée dans des villages depuis des siècles relevaient de l’aventure. Ce pays vivait toujours à un rythme ralenti, sans routes ou peu s’en faut, dans des villages archaïques et entreprendre ces déplacements avec bœufs et chariots avait un air de conquête de l’Ouest.

Et pourtant, on ne partait pas à l’aventure ; tout avait été parfaitement orchestré et organisé au préalable, on savait où on allait, les chemins étaient connus, on se donnait des adresses et, finalement, tout un réseau s’était établi petit à petit. Le patron bouvier était allé louer une maison et des prés pour y mettre les bœufs. Tout était prêt lorsque l’équipe arrivait du Morvan pour vivre là pendant plusieurs mois.

François de La Brosse, en 1995, se souvenait que « des gars d’Anost » faisaient étape vers 1920 chez son grand-père Roger au château de Vauban à Champignolles (Bazoches) ; là, ils trouvaient le gîte et le couvert et restaient quelques jours à débarder des grumes de la propriété pour les conduire à la scierie. Après quoi, ils continuaient leur route et, de petits chantiers et petits chantiers saisis sur le chemin, lucratifs et pratiques, ils arrivaient en forêt d’Othe dans l’Aube où commençaient les choses sérieuses pour 5 ou 6 mois.

André Barbier de La Chaume-aux-Renards (Marigny-l’Eglise) se souvient du « Père Férot » du Vieux-Dun (Dun-lès-Places) âgé de 99 ans en 1967 et qui racontait ses souvenirs de charretier migrant. Quand il partait pour une campagne aux Riceys (Aube) réputés pour leurs vignes, il chargeait un chariot de glui ou paille de seigle destiné à lier les sarments de vignes en guise de lien. Au retour et en paiement de cette paille, il rapportait des sacs de lentilles qu’il revendait dans le Morvan. C’était une bonne façon de rentabiliser les voyages aller et retour (110 km dans un sens).

Bonin (Les Granges, Avallon) se rappelle que son grand-père Joseph Bonin qui dirigeait 43 bœufs et 11 commis, montait dans l’Aube et la Haute-Marne en deux équipes, dès la fin mars, « après avoir planté les pommes de terre ». Tous les ans, le trajet était le même vers l’Aube : 1ère étape, Nitry, 2ème, Lichère, 3ème, Aigremont vers Tonnerre etc… Ceci pour revenir à la fin octobre. Une année, au retour, il a entrepris le défonçage d’une vieille vigne avec ses bœufs : avec l’argent, il a acheté un pré de 2 hectares 96 près de l’actuel terrain d’aviation d’Avallon. Sur la superbe photo prise en 1912 à Soumaintrain (Yonne), son équipe et ses bœufs sont en train de tirer un énorme rouleau pour damer la route.

Claude Mariller de Bussy (Anost) allait à La Machine (Nièvre) et mettait deux jours avec étape à mi-chemin. Quand M. et Mme Gautrain de Bussy (Anost) ont quitté leur maison en 1942 pour Arnay-le-Duc, ils ont parcouru les 50 kilomètres avec bœufs et matériel et ont fait étape à Igornay.

On a dit que ces gens s’arrêtaient le long des chemins et bivouaquaient dans leur chariots. Peut-être certains l’ont-ils fait mais en général, ils s’arrêtaient dans une ferme connue ou une auberge, mettaient les bœufs au repos dans un pré et dormaient dans la grange. La diversité des situations particulières évoquées lors des collectages est loin de l’uniformité qui émane du « Chant des Galvachers ».

-

LA VIE SUR PLACE.

On arrive à destination : comme on l’a vu, tout a été réglé les mois précédents. Les hommes s’installent et, parfois, la femme du patron les accompagne, les jeunes enfants également qui seront scolarisés sur place pour les quelques mois qui attendent jusqu’à l’été. Les enfants peuvent également être demeurés au pays et confiés aux grands-parents ou à d’autres membres de la famille.

Si l’on reprend un chantier inachevé l’année précédente, on reloue la même maison ou le marchand de bois s’en est occupé. Il faut en tout cas, des prés à proximité pour les bœufs. Comme l’herbe en avril ou mai n’est pas toujours assez fournie, on a besoin de foin pour faire la soudure. Ces animaux travaillaient dur et devaient disposer de fourrage pour se refaire des forces pour le lendemain.

La vie s’organise ; elle tourne essentiellement autour du chantier et du trajet de transport des bois vers une scierie ou une gare ou des pierres de la carrière vers un port fluvial. Les hommes passent peu de temps à la maison ; ils partent à la « pique du jour », cassent la croûte dans le bois avec leur gamelle et reviennent tard le soir. On est venu ici pour travailler et gagner de l’argent, c’est le seul objectif à atteindre. Seul le dimanche après-midi est consacré à quelque détente lors d’une fête de pays ou au café du village. C’est d’ailleurs là que les jeunes commis charretiers connaîtront souvent des jeunes filles du cru qui les pousseront à rester dans cette nouvelle région et à y faire souche.

Souvent donc, les femmes suivent ; elles ont pu faire la route à pied ou par le train avec les jeunes enfants. Armand Tazare des Pignots (Corcelles, Anost) se souvenait qu’il avait deux ans en 1928 quand son père a fait sa première campagne de charroi. Sa mère l’a emmené par le train. Même situation pour la mère de Mme Nazaret qui emmena ses enfants par le train pour le trajet Bligny/Ouche – Dormans (Aube) en 1919.

La femme reste tout ou partie de la campagne pour la préparation des repas et des gamelles, pour le linge et le rapiéçage des vêtements. On a souvent emporté sur le chariots des saloirs en bois plus robustes que ceux en grès et remplis de cochonailles. On vit essentiellement sur les productions de la ferme que l’on a emportées.

Elle peut également repartir au pays pendant la période des foins pour prêter main-forte à ceux qui sont demeurés sur la ferme du Morvan ; il faut en effet, rentrer le fourrage qui sera nécessaire aux bœufs que l’on gardera. Certains seront revendus après la campagne de charrois aux foires d’Autun en début d’automne ou d’Anost en décembre ou d’ailleurs également. Ces bœufs, décharnés par le travail, seront emmenés dans la région parisienne pour y être engraissés à la pulpe de betterave puis menés aux abattoirs pour le sacro-saint pot-au-feu de l’époque.

Une grande foire à Autun où les attelages pour débarder se vendaient ou s’achetaient.

Les enfants emmenés sont scolarisés sur place ; M. Gautrain de Bussy (Anost) lorsque ses parents travaillaient à La Machine, était confié en pension à des amis de Joux (Anost) jusqu’aux grandes vacances puis il rejoignait ses parents en prenant le tacot à Vaumignon ou Corcelles. D’autres, comme la famille Grimont à Corcelles (Anost) partaient plus longtemps ; M. Grimont dit qu’il n’a jamais pu apprendre à lire correctement car il changeait souvent d’école au gré du travail de son père.

7) LE RAPPORT.

La question qui vient à l’esprit en découvrant tous ces déplacements, ces bouleversements familiaux, toute cette nouvelle vie rythmée par le travail est bien sûr : « le jeu en valait-il la chandelle ? »

Si l’on en juge par les collectages et les témoignages des enfants ou des petits-enfants de ceux qui sont partis, une chose semble claire : on a gagné « des sous » ce qui était l’objectif premier. Aujourd’hui, les photos, les maisons et bâtiments construits, les propriétés acquises, les améliorations du logement, tout semble l’attester.

Bien sûr, on n’a pas fait fortune. Mais par rapport à ceux qui étaient demeurés au village en poursuivant leur routine, on a pu se permettre des dépenses qui n’auraient jamais été possibles sans cet apport d’argent frais. Certes, une année pouvait être difficile avec des travaux entravés par la météo mais en général, les gains ont permis des bénéfices.

M . Bonin évoque « la plus forte année » de son grand-père Joseph Bonin (Les Granges, Avallon) : après avoir tout payé, il lui resta 50 000 francs de bénéfice, somme très importante avant 1914.

Léon Geoffroy (environ 1850-1933), dit « Ferrino », né à Poirot (Ouroux), avec l’argent de ses campagnes, fit monter de beaux bâtiments à Bussières (Ouroux) : deux étables spacieuses et une grande grange dans laquelle pouvait tourner un chariot, c’est en dire la largeur. Ce bâtiment est toujours important et à côté des étables basses, mal aérées et noires de l’époque, il avait dû impressionner le voisinage et susciter de la jalousie… Leur maison de Bussières était également bien différente de celles des environs : fenêtres entourées de briques vernissées, une grande pièce commune et deux chambres avec des staffs en plâtre, le sol carrelé de carreaux à arabesques suivant le style de l’époque. Le charroi de la pierre meulière à Dormans (Marne) avait incontestablement rapporté de l’argent d’autant que la femme de Léon Geoffroy était partie comme nourrice : c’est un des très rares cas de double émigration galvacher-nourrice.

M. Tarillon de Dizy (Marne) évoque son arrière-grand-père Malcoiffe (1842-1920) né à Bussières. Il s’installe à Dizy et y exploite un terrain de trois hectares pour en tirer la pierre meulière ; il le comble ensuite et en fait une vigne à champagne qui rapporte toujours aujourd’hui. Actuellement, ces terres valent entre 3 et 6 millions d’euros l’hectare en vignes ! Il se marie là et organise une entreprise de transport et la collecte des ordures d’Epernay. Autant dire qu’il ne mettait pas les deux pieds dans le même sabot.

Lazare Defosse (1850-1935) vivait aux Maçons (Arleuf). Il est toujours parti au loin pour charrier avec 3 ou 4 commis, comme le raconte son petit-fils, Henri Defosse. Lazare eut deux fils dont Jean-Louis qui fit construire avec le bénéfice de ses campagnes de charroi une grange de 10 mètres sur 8, taille exceptionnelle au début du 20ème siècle, au hameau des Maçons. Le père d’Henri Defosse, Etienne (né en 1877) fit quelques campagnes avec son père avant son mariage en 1910.

Armand Tazare a toujours habité la maison que son grand-père avait fait construire avec les gains de ses charrois aux Pignots (Corcelles, Anost). Cette maison, à la fin du 19ème siècle, devait trancher avec la plupart des autres toujours couvertes de paille et aux ouvertures réduites, au sol de terre battue ; à l’intérieur, celle-ci a trois chambres individuelles et un plafond en lambris qui n’est plus à la française. Enfin, en 1995, le papier peint posé en 1910 était toujours là. Du papier peint en 1910, au fin fond du Morvan, on ne devait pas en trouver sur tous les murs ! Louis Ravier avait charrié au loin et en avait rapporté des idées.

Pierre Guyollot, gendre de Léon Geoffroy, à Bussières, a charrié également de la pierre à Dormans. C’est lui qui a pu s’acheter la première moissonneuse-lieuse du secteur vers 1914.

Bien évidemment, ces personnes travaillaient à leur compte. Les commis, payés au mois, gagnaient moins ; mais, comme pour Lucien Devoucoux (Vermenoux, Château-Chinon campagne) c’était un moyen de se constituer un pécule avant de se marier. Il travailla avec Jean-Marie Tazare à Voulaines-les-Templiers (Côte-d’Or) de 1928 à 1933, date de son mariage. Ou comme Francis Boixières (Roussillon-en-Morvan) qui a travaillé à 17 ans avec François Guyard dans la Marne, avant son service militaire.

8) LES VEHICULES ET LE MATERIEL UTILISES.

La charrette à deux roues.

La charrette à deux roues est un véhicule très simple et qu’on retrouve partout dans le monde avec des adaptations et des aménagements différents suivants les endroits. Certaines sont même somptueuses comme en Sicile ou au Costa Rica où elles rivalisent de couleurs, de peintures et de symbolisme. Dans d’autres régions comme en Galice ou les Asturies (nord-est de l’Espagne) ou le nord du Portugal, leur archaïsme est demeuré étonnant jusqu’à la fin du 20ème siècle avec une construction exclusivement en bois y compris l’essieu des roues.

Cette charrette qui a totalement disparu du Morvan depuis une cinquantaine d’années (c’est tout juste s’il en reste de rares spécimens qui achèvent de pourrir dans un jardin public ou à l’entrée d’un village qui s’en fait une gloire), cette charrette était parfaitement adaptée au relief du pays, à ses chemins difficiles, aux cours exiguës de ses fermes, aux rues étroites des villages. Elle se faufilait partout et les charges qu’elle supportait étaient respectables notamment en matière de bûches.

Cependant, cette charrette n’a, semble-t-il, pas été utilisée par les galvachers de charroi et de débardage ; seuls quelques charretiers de « proximité » l’ont utilisée pour amener de la chaux, du vin etc…jusque dans les villages. Ceux qui migraient avaient besoin du lourd chariot à quatre roues, aux roues puissantes et robustes capables de résister au redoutable chargement des grumes « à la déverse » (voir plus loin).

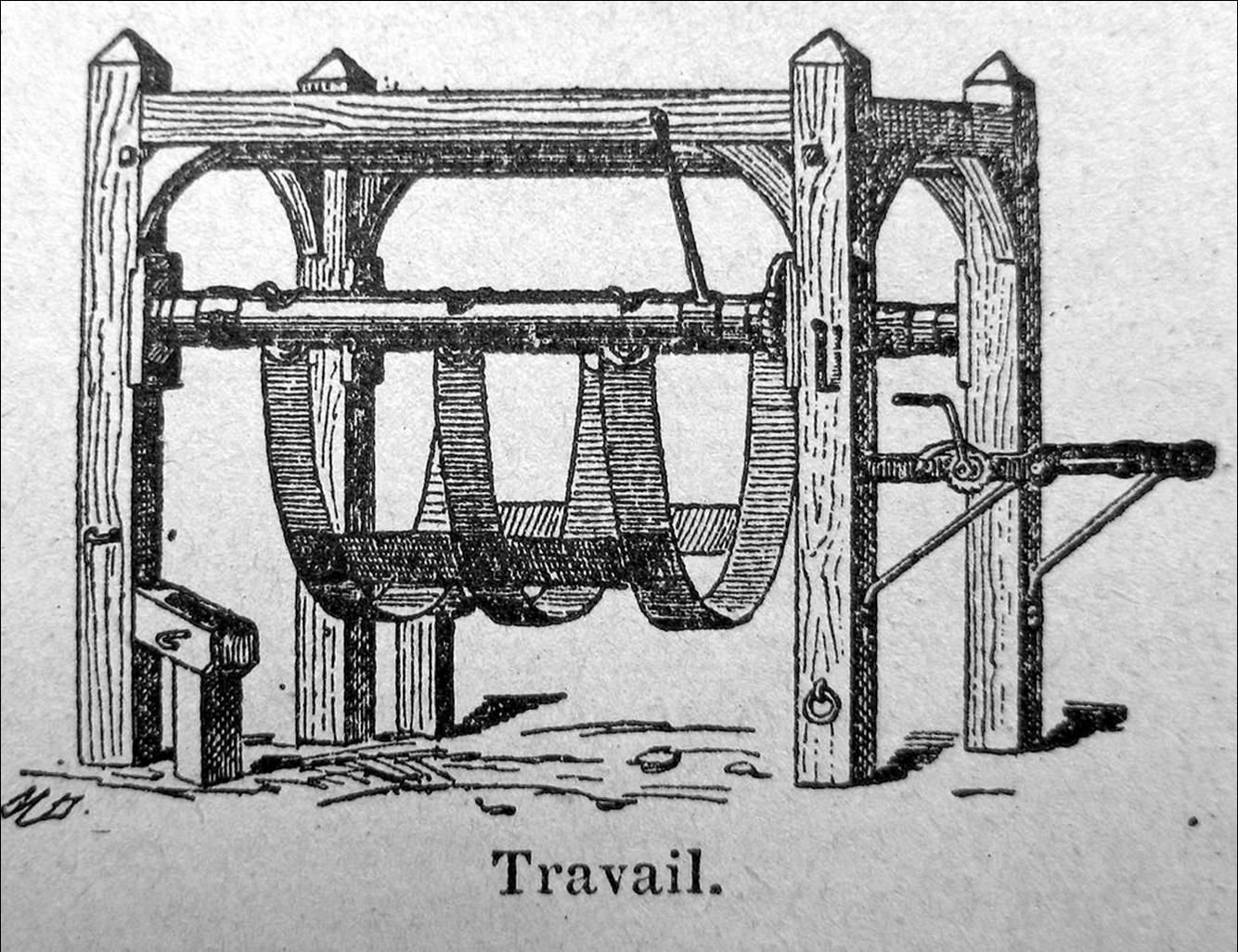

Le char à quatre roues.

C’est un véhicule nettement plus élaboré même s’il demeure simple dans sa conception. Il est constitué de deux trains : l’avant (ou « coum’seu », consure) est équipé de deux roues plus petites de 10 à 12 rayons selon leur robustesse. Il est muni d’une « plotte » qui permet au chariot une rotation tout en maintenant son chargement en ligne. Le train arrière est fait de deux roues de 12 à 14 rayons, en principe de taille plus importante. Il possède un système de freins fait de « patins » en bois d’abord puis en métal qu’on appelait « lai mécanique ».

2 janvier 1927 à Martigny-les-Bains dans les Vosges. Une équipe de galvachers de Corcelles (Anost). Ce morceau de chêne cubait 10 mètres cubes et pesait 10 210 kg.

Chaque train est muni de deux solides pièces de chêne incurvées et qui empêchaient les troncs de verser : ce sont, suivant la terminologie de chaque secteur du Morvan, « les ranches, ranchers, effoinces etc… ».

Le matériel de charroi et de débardage était nettement plus robuste que les véhicules à usage agricole. Moyeux, jantes, rayons, timon, tout est plus massif et capable de résister à des charges impressionnantes comme les anciens clichés sont là pour nous le rappeler.

Les roues.

Observer une roue de bois avec son bandage en fer qu’on appelle « embattage », cela semble faire faire un bond en arrière de plusieurs siècles, se dit-on. Ces roues qu’on voit encore ici et là sont le fruit d’une lente évolution, de calculs compliqués et d’un art complexe, celui du charron.

La roue en bois fut détrônée par le pneumatique, dans le Morvan, à partir des années 1950 et ce fut l’abandon progressif de cette pièce qui avait évolué depuis des millénaires sans doute.

Avant de parvenir à la roues « embattue » et cerclée d’un fer chauffé qui se rétracte par refroidissement autour de l’ensemble en bois, le Morvan comme plusieurs autres régions montagneuses de France, a connu un curieux système de bandage en bois qui recouvre la jante, formant finalement une double jante. Ceci perdura dans les villages par souci d’économie, le fer étant inaccessible à beaucoup de petits paysans.

En 1853, le député Dupin, depuis son château de Gâcogne, en parle comme d’une pratique courante à l’époque : « La plupart des Morvandiaux, accoutumés de bonne heure à « chapouter » le bois, raccommodent eux-mêmes leurs véhicules et leurs charrues. Ils s’entendent à merveille pour « chausser » les roues de leurs « çarottes » avec des bandes de bois dont ils forment des embattures, par préférence à celles de fer qu’il faudrait payer, autant qu’il leur est possible car le bois ne leur coûte rien. »

Ailleurs dans « Le Morvan », Guyot-Bidault, en 1840, en parle également comme d’une chose tout à fait contemporaine : « Les roues de voitures sont tout en bois ; le cercle de fer qui ordinairement entoure la jante, est remplacé par une double jante de bois appelée « chaussure » et qu’on renouvelle lorsqu’elle est usée. »

Henri Lacour, âgé de 80 ans en 1995 (Bousson, Quarré-les-Tombes), racontait qu’il avait vu quand il était âgé d’une vingtaine d’années vers 1935, le père Nolot qui fabriquait lui-même les roues avec des « chaussures » en bois car « il n’avait pas de sous ».

M. Doreau (Chanson, Saint-Prix), en 1952, lors d’un débardage à la Petite-Verrière a connu un cultivateur qui utilisait des roues à bandage de bois qu’il rechaussait lui-même avec des chevilles.

9) LES TECHNIQUES DE CHARGEMENT ET DE TRANSPORT.

Les techniques de chargement des grumes sur le chariot sont variées et M. Doreau, ancien débardeur sur les flancs du Haut-Folin, résumait bien la situation : « On faisait comme ça se trouvait disposé, ça dépendait. » Il est vrai que, selon la nature du terrain, la pente, la disposition d’une grume, le charretier avait plusieurs cordes à son arc et utilisait toutes les possibilités pour hisser un tronc sur un chariot. Quoi qu’il en soit, il semble bien qu’il y ait eu trois techniques utilisées pour ce travail :

- la coulisse ou la déroule.

- La déverse.

- Le chargement aux crics ou au bouc.

Par contre, les photos que l’on peut retrouver dans le Morvan ou ailleurs nous laissent admiratifs sur les techniques et l’ingéniosité d’hommes qui n’avaient que des outils rudimentaires pour transporter des grumes géantes pesant plusieurs dizaines de tonnes. Il fallait toute l’exploitation de l’intelligence, beaucoup d’audace et de ténacité, une parfaite maîtrise de l’outillage et des bêtes, la connaissance du terrain, un travail d’équipe, de la force et des techniques difficiles.

La coulisse ou déroule.

Il s’agit de placer deux coulisses (des madriers) au sommet des deux roues d’un même côté du chariot. A l’aide de chaînes passées sous le tronc et reliées au joug des bœufs qui tirent, on fait rouler la grume le long des coulisses jusqu’à ce qu’elle vienne se poser sur le char. C’est évidemment plus facile à lire qu’à faire mais cette technique avait ses adeptes.

La déverse.

C’est grâce à ce procédé que des très gros arbres ont pu être chargés. Il consiste à « déverser » ou renverser le chariot sur chant contre la grume puis à remettre l’ensemble d’aplomb en usant de la force d’une ou plusieurs paires de bœufs.

Le chargement d’une grume « à la déverse ». On renversait le train avant du chariot contre le tronc à charger et avec une chaîne, les boeufs tiraient pour redresser l’ensemble. On faisait ensuite la même chose avec le train arrière du char.

Afin que les roues ne se brisent pas lors de la remise en place du char, on fixait à chaque jante une « fourchette » à l’aide de chaînes ou de cordages. Cette solide pièce de bois avait deux fonctions : stabiliser les roues lors du basculement avec le tronc et faire levier pour la chaîne tirée par les bœufs. Quand un des trains du chariot était chargé, on procédait de même pour le second train.

A Moulins-Engilbert (58) vers 1910.

Les crics et le bouc.

Le bouc est un outils rudimentaire mais très efficace qui utilise à la fois la crémaillère pour se reprendre et le levier pour soulever. La grume était soulevée d’une extrémité qui était déposée sur le train avant puis de l’autre extrémité posée sur le second train.

Les crics sont plus élaborés que le bouc dont ils sont les descendants. Il était l’allié indispensable de tout charretier et servait à différentes fins.

Le triqueballe.

C’était un engin spécialement fabriqué pour le transport des troncs et il semble qu’il n’ait pas été utilisé – ou très peu – par les galvachers.

10) CONCLUSION.

Les galvachers ou voituriers, à l’égal des nourrices, sont un symbole pour le Morvan dont ils ont été, à une époque, un des fers de lance ; ils sont partis pour améliorer un sort, avec des projets et une volonté d’entreprise. Les ont suivis les commis qui, eux non plus, n’ont pas hésité à franchir le pas pour échapper à ce qui n’était pas loin de la misère.

Les uns sont revenus avec des idées nouvelles captées à l’extérieur et au contact d’autres populations ; ils cherchaient de meilleures bêtes, ont introduit du matériel nouveau qu’ils voyaient tourner dans des régions plus riches, ils ont amélioré leurs bâtiments, leurs maisons. Ils ont été un des moteurs, même éphémère, du haut pays.

Les autres ont décidé de s’établir dans ces nouvelles terres où ils se sont plu et où le travail les a retenus. Aujourd’hui, là-bas, des familles se souviennent toujours de la terre d’origine où, dans maints cimetières, demeurent les ancêtres qui les ont vus partir.

Vers 1912, à Soumaintrain (Yonne), une équipe de galvachers de la région d’Avallon revient de campagne. Les boeufs sont équipés de guêtres pour éviter de se blesser les pattes avec les fers des onglons.

————————————————————————————————-

Merci encore à Philippe pour son travail et son soutien.